Dopo vent’anni dall’istituzione del “Giorno del Ricordo“, Marino Micich riparte dalle parole di Luciano Violante: “Il Partito comunista italiano sbagliò a tacere sull’Istria”.

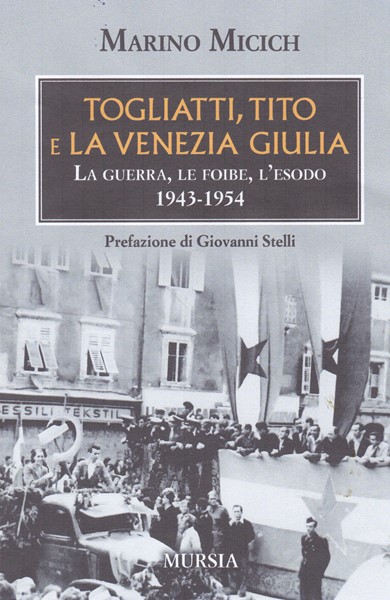

“La considerazione di Violante, fatta in un’intervista del 2004, in occasione dell’approvazione della legge istitutiva della Giornata del Ricordo, è ora utilizzata come chiave di lettura da Marino Micich per introdurre il suo volume “Togliatti, Tito e la Venezia Giulia. La guerra, le foibe, l’esodo 1943-1954”, appena pubblicato dall’editrice Mursia: si tratta di un lavoro ben impostato e ben scritto, ricco di documentazione ma facilmente fruibile, che affronta i temi del rapporto tra Togliatti e Tito e dell’atteggiamento del Pci di fronte alle vicende complesse del confine nordorientale.”

Parole dello storico Gianni Oliva, che recensisce il volume appena pubblicato, e continua nella sua presentazione:

“Romano di nascita ma di famiglia fiumana, direttore dell’Archivio Museo storico di Fiume, Micich è uno studioso che sa inquadrare la questione adriatica nel lungo periodo, cogliendo le esasperazioni nazionalistiche che hanno deteriorato i rapporti tra italiani, sloveni e croati e le contrapposizioni provocate prima dalla volontà di “italianizzazione” del fascismo, poi dal nazionalcomunismo titino. In questo saggio egli ricostruisce un aspetto particolare della vicenda, studiando il ruolo del Pci nella resistenza giuliana, l’incidenza dell’eccidio di Porzus nella corsa per Trieste, gli accordi tra Tito e Togliatti, sino alle vicende successive al 1945 e alla questione del Territorio Libero di Trieste. L’atteggiamento di Togliatti è esplicito: due giorni dopo un incontro a Bari con Edvard Kardelj e Milovan Gilas, rappresentanti di Tito, il 19 ottobre 1944 il segretario comunista invia le direttive al suo uomo a Trieste, Vincenzo Bianco. “L’occupazione da parte jugoslava – egli scrive – è un fatto positivo di cui dobbiamo rallegrarci e che dobbiamo in tutti i modi favorire, perché significa che in questa regione non vi sarà né un’occupazione né una restaurazione dell’amministrazione reazionaria italiana”. Togliatti non parla di annessione, rinviando la questione al dopoguerra, ma la prospettiva è sottintesa nell’invito a garantire che “alla testa della città vi siano le forze democratiche e antifasciste più disposte alla stretta collaborazione con l’esercito e l’amministrazione di Tito”.

Leader di un partito nazionale italiano che in politica estera si muove però nell’ottica dell’internazionalismo, Togliatti traduce in indicazioni pratiche il progetto di annessione: da qui discendono le scelte successive, la rottura dell’unità antifascista in seno al Cln triestino e il passaggio della divisione “Garibaldi-Natisone” alle dipendenze del IX Corpus sloveno, unica formazione partigiana italiana inquadrata in un esercito di liberazione straniero. Le vicende successive alla fine della guerra, dagli infoibamenti alla definizione del confine sulla linea Morgan, al trattato di pace del 10 febbraio 1947, vedono Togliatti impegnato in un difficile equilibrismo tra legittimazione nazionale e internazionalismo, in un quadro dove le vicende della frontiera adriatica sono ormai questione che prescinde dalle ragioni italiane e jugoslave e riflettono i più ampi scenari della Guerra Fredda.

Alla ricostruzione puntale degli avvenimenti, Marino Micich intreccia considerazioni sulle responsabilità del Pci nel silenzio che ha accompagnato per decenni la vicenda. La marginalizzazione delle foibe e dell’esodo dalla nostra coscienza storica discende da ragioni complesse: vi è un silenzio internazionale, calato dopo la rottura tra Stalin e Tito e la trasformazione della Jugoslavia in un interlocutore che non andava messo in difficoltà con domande imbarazzanti; vi è un silenzio di stato, legato all’ingannevole autorappresentazione dell’Italia come Paese vincitore e alla necessità di tacere tutto ciò che ricordava la sconfitta (le migliaia di infoibati, i 300mila profughi giuliano-fiumani-dalmati). E vi è il silenzio di partito su cui si sofferma Micich. Il Pci non ha alcun interesse a parlare di una questione che evidenzia le contraddizioni tra la sua nuova collocazione come partito nazionale legittimamente rappresentato in Parlamento, e la sua vocazione internazionalista rafforzata dagli stretti legami con Mosca. In secondo luogo, per la base comunista italiana il movimento partigiano titino rappresenta un mito perché si è liberato da solo dall’occupazione tedesca: in un contesto di forte ideologizzazione i “miti” rappresentano riferimenti identitari da proteggere, anche contro le ragioni della storia. In terzo luogo, bisogna nascondere gli scheletri nell’armadio: secondo le testimonianze, sequestri e infoibamenti sono avvenuti ad opera di partigiani slavi, ma nell’indicazione delle persone e degli indirizzi ci sono state complicità di militanti comunisti. Dunque, meglio tacere piuttosto che affrontare revisioni scomode: “il confine ideologico che prevale su quello geografico”, come ha detto Violante.”

Anche “il Giornale” presenta il nuovo volume in questo articolo a firma Matteo Carnieletto:

“Per anni la congiura del silenzio ha colpito le redazioni dei giornali dove, come è noto, il coraggio non è spesso di casa. Il silenzio della cronaca, quindi. Ma oggi, con documenti e carteggi, Micich riporta la storia in vita. Contro il silenzio (forzato) di ieri e di oggi.”

Il libro è disponibile nelle online o su richiesta.